«Книга, – писал двадцатилетний Франц Кафка своему другу Оскару Поллаку в 1904 году, – должна быть топором, разбивающим замёрзшее море внутри нас». Это квинтэссенция образа Кафки.

Я вижу ледоруб, остриё его изогнутой металлической головки разбивает бескрайнюю ледяную равнину на тончайшие трещины, расходящиеся во все стороны.

Именно такой удар, такое разрушение поверхности мира, породило один из величайших романов, когда-либо написанных, – «Процесс», и представило литературе одного из самых захватывающих персонажей, Йозефа К., старшего служащего банка, обречённого на трагическую судьбу.

С первых же строк завязка разворачивается с молниеносной скоростью: в один из будних дней, К. просыпается утром и обнаруживает в своей комнате двух незнакомцев, которые, ничего не объясняя, объявляют его арестованным. Позже он оказывается приговорённым к смерти за преступление, о котором ничего ровным счётом не знает, по приговору судьи, которого никогда не увидит.

Обложка первого немецкого издания романа «Процесс» (1925)

Спустя сто лет после публикации романа 26 апреля 1925 года последствие удара того топора всё ещё ощущается. Чувство, которое оно вызывает, кристаллизуется в одном прилагательном: «кафкианский». Этот эпитет стал таким же знаменитым, как и сам Кафка.

«Процесс» был написан в 1914–1915 годах, когда Кафке было немногим за тридцать. Как и два других его романа – «Америка» («Пропавший без вести») и «Замок» (роман остался незавершённым). Кафка был перфекционистом, и, судя по дневникам, имел явные проблемы с художественной самооценкой. При жизни он опубликовался мало: два сборника рассказов, несколько отрывков и повесть «Превращение», пуубликация которой не вызвала никакого ажиотажа.

Если бы не вмешательство его близкого друга и душеприказчика Макса Брода, мы бы вообще не узнали о романах Кафки. К счастью, Брод не выполнил завещание писателя, предписывавшее сжечь все рукописи после его ранней смерти от туберкулёза в 1924 году. «Процесс» стал первым из романов, опубликованных посмертно, за ним вскоре последовали остальные.

Кафкианство

Писатель Милан Кундера, чья юность прошла под гнётом сталинского режима, называл «кафкианское» состоянием абсолютного бессилия, когда человек оказывается заперт в бесконечном лабиринте. Он видел в Кафке своего рода антипода Достоевского: если у последнего преступление ведёт к наказанию, то у Кафки наказание ищет себе преступление.

Философы-постструктуралисты Жиль Делёз и Феликс Гваттари рассматривали Кафку как предвестника новой бюрократии – бесконечных «коридоров, отделов и канцелярий», перехода от архаичной имперской машины к современной безликой системе. Их взгляды на капитализм и шизофрению во многом черпали вдохновение в кафкианской реальности.

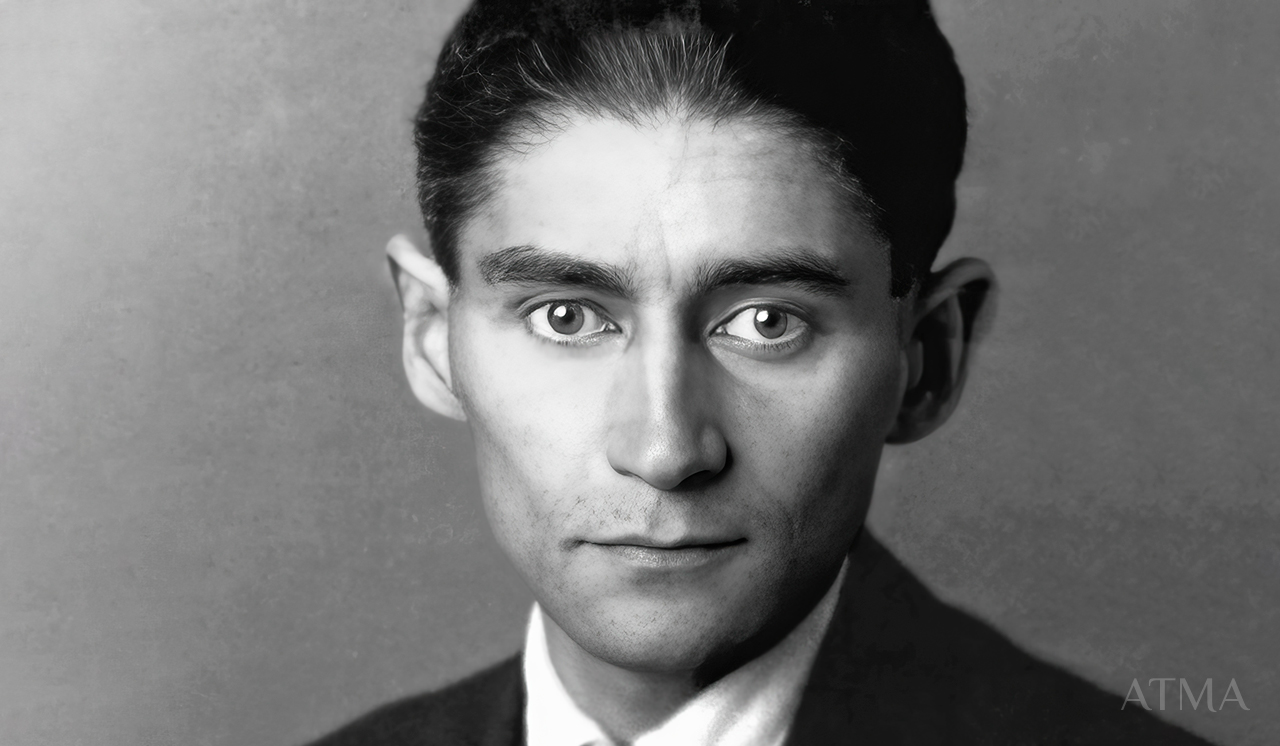

Фотография Франца Кафки из паспорта (ок. 1915 г.)

Ужасная судьба Йозефа К. разворачивается в анонимном городе, срисованном, вероятно, с родной Праги. Но здесь привычный Австро-венгерский декор сведён к минимуму, оставлено нечто вроде протобруталистского скелета – мрачной и голой сцены. На ней Кафка с почти минималистским набором средств создаёт эффект ошеломляющей силы.

Действие происходит в меблированных комнатах, банковских конторах, бедных квартирах, студии художника, каменоломне. Даже собор – едва ли не величественнейшее пространство – показан тускло и расплывчато.

Из этих скромных элементов вырастают масштабные ментальные панорамы, в которых разыгрывается фантасмагория сознания. Кафка невероятно конкретен – он пишет о вещах. Но эти вещи словно состоят из тёмной материи – ближе к ощущению, чем к предмету. Они мгновенно растворяются, чтобы возникнуть снова – уже в виде другой комнаты, другого офиса, другой ловушки.

В этих пространствах вокруг К. кружатся разные персонажи – любовницы, коллеги, дядя, адвокат, чиновники, художник, священник. К. проявляет разные черты – он может быть учтивым или высокомерным, страстно протестующим или вялым.

Но он не параноик. Тема паранойи – центральная в «Процессе» (и в самом кафкианском), она существует на гораздо более глубоком уровне, чем индивидуальный. Видеть в К. параноика – ограничить саму возможность понимание того, что Кафка пытается сказать. Напротив, реакция К. на арест далека от паранойи. Он проявляет неуместную уверенность в том, что всё разрешится наилучшим образом. Вместо того чтобы бояться невидимых сил, противостоящих ему, он часто ведёт себя вызывающе и саркастично, усугубляя тем самым своё незавидное положение.

В «Превращении» Кафки сам мир стал иррациональным, произвольным и злобным: машина для производства паранойи. Позиция К. – это позиция человека, который пытается оставаться в здравом уме в мире, сошедшем с ума. Один из способов, которым он это делает, – отказ от принятия ценностей извращенной системы. Он не виновен, по крайней мере в собственных глазах, и не упускает случая заявить об этом. Его наивность – и есть его нравственная чистота.

Нет суда более извращённого, чем тот, что изображён в «Процессе». Он гениально выстроен, открываясь нам лишь фрагментарно. Впервые мы сталкиваемся с одним из его офисов на верхнем этаже рабочего многоквартирного дома. Маленькая дверь открывается в глубине тесной, грязной квартиры, и за ней, там, где мы этого меньше всего ожидаем, оказывается большое, переполненное людьми помещение, гудящее как улей голосами заседателей.

Здесь К. посещает своё первое и единственное слушание. Как и сам многоквартирный дом, комната грязная и обшарпанная. Слушание – фарс. Мировой судья принимает К. за маляра. Из-за его настойчивых заявлений о невиновности слушание так и не начинается.

Позже К. возвращается в эту комнату, тихую в перерыве между заседаниями, и осматривается. Изучая справочные книги судьи, он обнаруживает, что одна из них полна грубых порнографических рисунков. Другая озаглавлена «Что Грета претерпела от мужа своего Франца».

Абсурдный юмор, игра с масштабом, элементы сюрреализма – всё это пронизывает роман. Например, когда влюблённая жена судебного пристава пытается соблазнить К., она показывает ему свою руку, где два пальца соединены кожной перепонкой.

Хотя сам суд почти не показан, мы ощущаем его везде через его посредников и их бесконечные обсуждения его работы. Адвокат К., прикованный к постели господин Гульд, описывает бесконечную иерархию судей, которую «невозможно охватить целиком даже посвящённым». В длинных монологах Гульд пытается объяснить К. механизм работы суда. Отчёты могут быть составлены, но их завершение может быть отложено по множеству причин. Даже если они поданы, они чаще всего бесконечно циркулируют по системе из департамента в департамент и обратно.

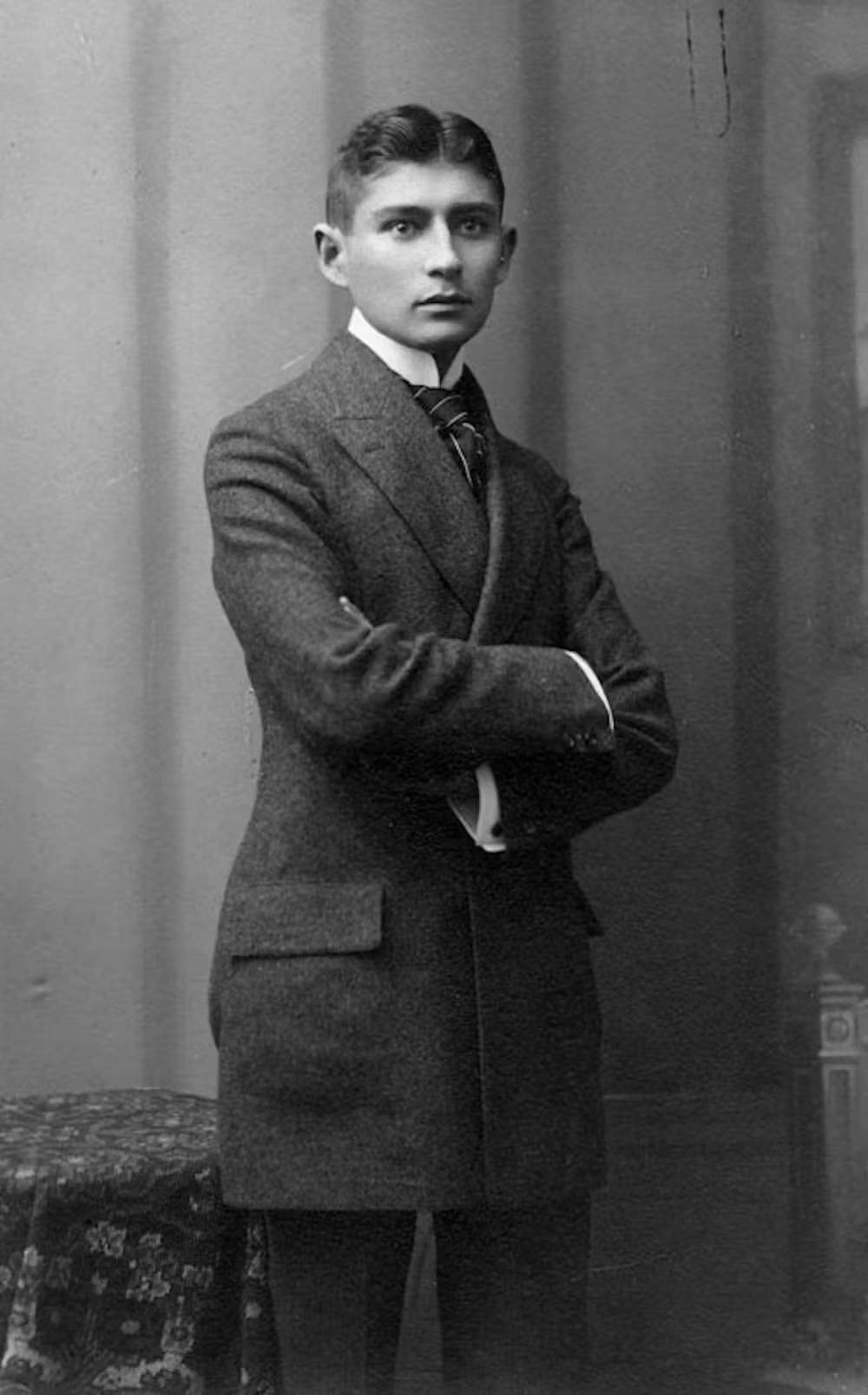

Кафка в 1906 году, ему была присуждена степень доктора права.

Титорелли, судебный художник, к которому отправляют К., описывает закулисные операции суда. Существует лоббирование судей, которое необходимо осуществлять, чтобы повлиять на исход. Титорелли отмечает, что вердикты могут заканчиваться только признанием вины, но не обязательно смертью. Лучший вариант для К., советует он, – признать свою вину, но выбрать категорию, в которой окончательный приговор откладывается, возможно, навсегда, но это необязательно: гарантий нет. Дело может быть неожиданно возобновлено без каких-либо причин, или не возобновлено никогда, никогда ничего точно не знает.

Как теряющему надежду К. существовать в таком безумном зловещем мире? В предпоследней главе романа священник предлагает ответ: К. не должен «принимать всё как истину, а только как необходимость».

К. отвечает: «Мрачное заключение […] Это превращает ложь в универсальный принцип».

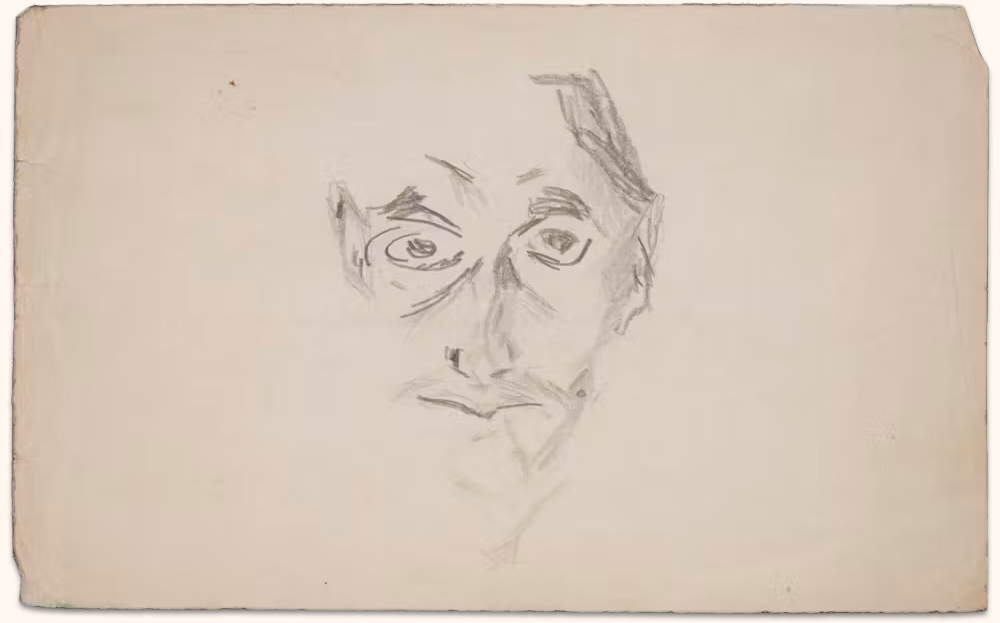

Автопортрет — Франц Кафка (ок. 1911 г.)

Диалектика непросвещения

Часть драматического гениальности «Процесса» в том, как Кафка внезапно обрывает все эти отсрочки и рекурсии актом окончательного завершения: смертью.

В этом плотном сплетении обесличенного хоррора и гротескной комедии казнь К. – возможно, одна из самых жутких сцен в мировой литературе. Она носит черты жертвоприношения, но жертвоприношения, не имеющего ни смысла, ни причины, ни объяснения. Через год после условного ареста, накануне дня рождения К. выводят из города молчаливые люди в чёрном, укладывают на большой камень в заброшенном карьере и вонзают ему нож в сердце.

Всё в этой казни первобытно, ритуалистично, атавистично. Что это за кошмарный мир, где может произойти такая произвольная казнь? Это не просто мир, где ложь – норма, где разум сбился с пути. Всё гораздо хуже: этот мир сознательно противостоит разуму, опровергая саму веру в то, что он (разум) ведёт к истине. Любая возможность того, что человечество непрерывно совершенствуется, что каждое поколение приближается к истине, отвергается. В идеалах Просвещения – предполагает «Процесс» – таится тёмное сияние иррационального, упорство власти, которая любит только себя, власти, которая уничтожает без объяснений, просто потому что может.

Это проиллюстрировано финальной сценой романа. К. наконец смиряется со своей судьбой и умирает, по его собственным словам, «как собака». Этим ударом ножа Кафка запускает обратную телеологию – диалектику тьмы, в которой нет движения вперёд, в которой мы катимся назад – в порочный аморальный «порядок», который, как нам казалось, мы давно преодолели.

«Я думаю, нам следует читать только те книги, которые ранят, – писал молодой Кафка в письме Оскару Поллаку. – Если книга не будит нас ударом по голове, зачем мы её читаем?»

Спустя сто лет после публикации «Процесса» Кафка всё ещё нас будит. Мы узнаём кафкианский мир всякий раз, когда власть подменяет истины, когда правосудие становится её прихотью и тем самым служит тьме. Да, мировоззрение Кафки мрачно. Но оно освещает то, о чём нельзя забывать: тёмные стороны человеческой природы. Без этого света мы просто бы спали – мы были бы слепы.

Энтони Макрис

Профессор Кафедры Литературного Мастерства

Технологического Университета Сиднея

Источник – The Conversation

Перевод с английского – Андроник Романов

Спасибо, Андроник! Это очень ко времени