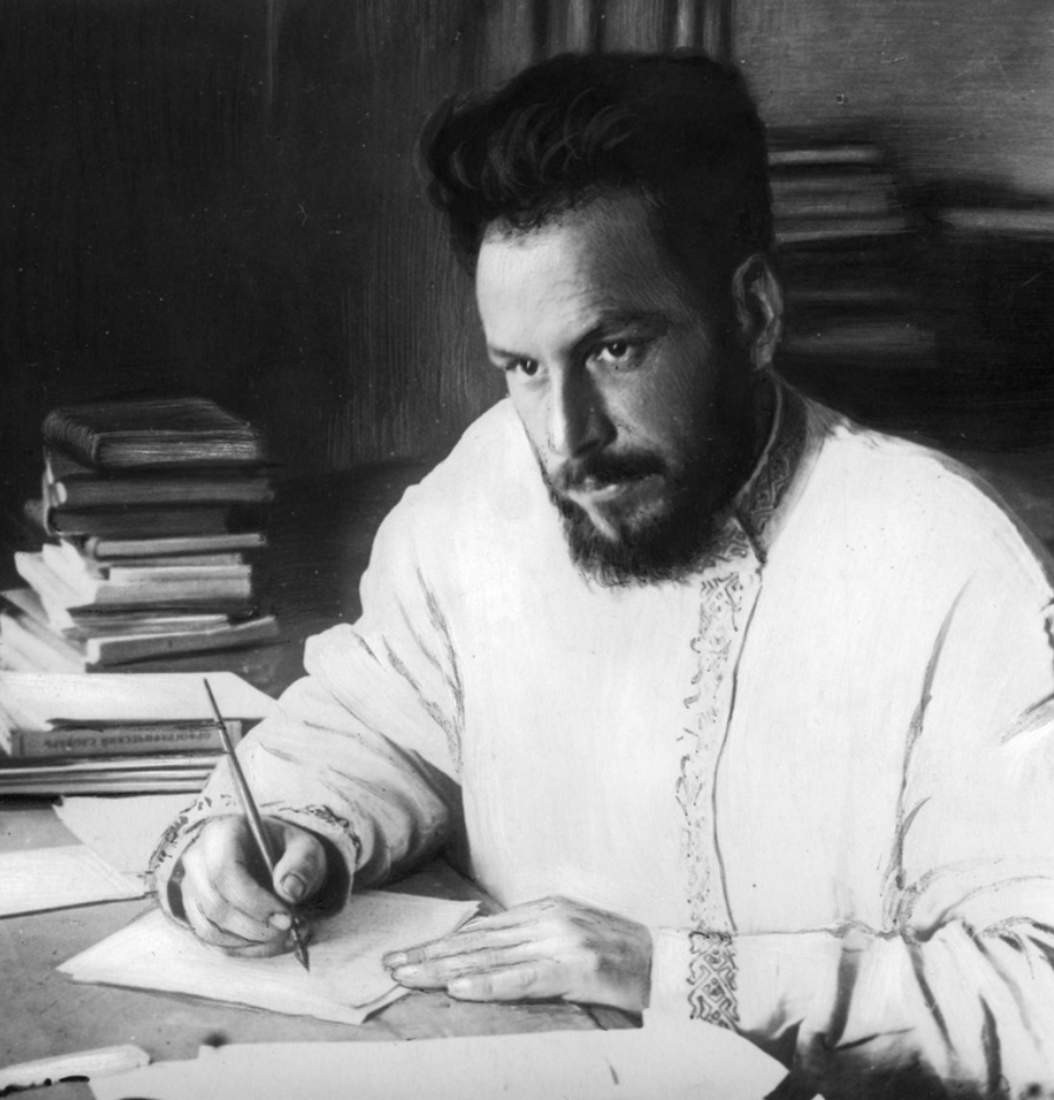

Владимир Зазубрин – автор первого советского романа «Два мира» и кровавой повести о чекистах «Щепка». Один из основателей и руководителей Союза сибирских писателей, главный редактор журнала «Сибирские огни». Здесь же спустя годы опубликовано самое интересное и полное исследование о нём – это книга «Зазубрин» Владимира Яранцева («Сибирские огни». 2009, №№6–7;10–11; 2010, №№5–6; 12).

Безмерно талантливый и безмерно страшный советский писатель, он говорил: «Стиль – это не только человек, но эпоха». И его случай доказывает это: ночную сторону души эпохи, её ужасы и кошмары он чувствовал и понимал как никто.

Ничей

В биографии Владимира Зазубрина (настоящая фамилия – Зубцов) много крутых поворотов и тёмных моментов. Попав в тюрьму (в апреле 1915–го) за большевистскую пропаганду и агитацию, он стал сотрудничать с охранкой – получил агентурную кличку «Минин» и денежное вознаграждение. По одной версии, таково было задание Сызранского комитета РСДРП (б), по другой – его подвигла на это артистичность и авантюрность натуры, тяга к маскараду. Впрочем, одно другого не исключает. Так или иначе, но товарищеский суд его тогда оправдал.

После Февральской революции его сажают в тюрьму несколько раз – за агитацию в пользу большевиков и как «германского шпиона» – теперь уже Временное правительство. И то же самое Временное правительство призывает его в армию и отправляет учиться в Павловского юнкерское училище в Петрограде, несмотря на явную политическую неблагонадежность.

Вскоре происходит Октябрьский переворот (впоследствии названный Великой Октябрьской Социалистической революцией), и Зазубрин переходит на сторону большевиков, сагитировав на это товарищей–курсантов. Можно сказать: возвращается к своим, хотя определить, кто для него свой, трудно.

Большевики в награду назначают его секретарём комиссара Государственного банка. Потом некий провал, и вот он уже на Волге, в Сызрани, которую вскоре занимают белые. Его снова призывают в Белую армию и направляют на учебу в Оренбургское военное училище. Но Оренбург занимают красные, училище уходит в Иркутск – и Зазубрин с училищем…

В июле 1919 года он выпускается в звании подпоручика и оказывается в армии Колчака – взводный офицер учебной команды 15–го Михайловского стрелкового полка. Ближе к концу того же 1919 года переходит с двумя взводами к красным – к знаменитым тасеевским партизанам, громившим колчаковцев («То есть тогда, когда поражение адмирала стало очевидным, – замечает его биограф В. Яранцев. И задаётся вопросом: – А если бы Колчак победил?» «Сибирские огни» 2009, №6). Партизаны, конечно, устраивают перебежчику строгое дознание, но в конце концов верят. К тому же, за него есть кому вступиться и поручиться. К тому же, он успешно выполняет одно очень важное задание чекистов – внедряется (ненадолго) к белым, чтобы выведать их планы.

Вместе с красными Зазубрин входит в Канск. Там он заболевает тифом. За ним ухаживают сёстры Теряевы, на милой девушке Варе он потом женится. Происходят и другие значимые события. Он пишет свой первый роман, редактирует газету «Красный стрелок», которую издаёт Политуправление 5–й Армии (с этой же газетой сотрудничал Ярослав Гашек; может быть, они даже встречались). Берёт говорящий псевдоним – «В. Ничей».

Начальник Политуправления 5–армии Яков Берман покровительствует Зазубрину. Видимо, Берман и устраивает ему (в августе 1921–го) допуск на допрос «черного барона» Унгерна. Зазубрин объясняет барону: «Я хочу поговорить с вами не как следователь, я не хочу вас допрашивать […] Я беллетрист, немного историк….» Тут вопрос: а почему Зазубрин ведёт себя так, будто имеет право допрашивать? Но ответа нет.

Очерк о бароне Зазубрин назвал «О том, кого уже нет». Барон ему явно симпатичен (импонирует, что Унгерн окончил Павловское военное училище, где и он учился), вызывает сочувствие: «Ведь это совсем обиженный богом и людьми человек. Забитый, улыбающийся кроткой, виноватой улыбкой. Какой он жалкий…» Притом «беллетрист и немного историк» (так называет себя Зазубрин) понимает, что это только видимость. «Это смерть, держащая его уже за ворот княжеского халата». Настоящий Унгерн – «сильный, с огромной инициативой, несомненный организатор, боевик, сорви голова и палач. Палач божьей милостью, по призванию, вдохновенный». Такие натуры – палачи, убийцы, все те, кто познал вкус крови и не ужаснулся, – особенно привлекают Зазубрина.

В том же 1921 году Зазубрин вступает – или восстанавливается? – в РКП (б). Но главное его дело, конечно, роман – первый советский роман, он хочет назвать его «За землю чистую». Направляет молодого автора в этом деле Берман. Он же придумывает название «Два мира», с которым роман и войдёт в литературу. А в ноябре 1921 года, к Четвёртой годовщине Октябрьской революции , роман издан в походной типографии Политуправления 5–й Армии в Иркутске.

«Очень страшная книга»

Время действия романа – Гражданская война, ближе к концу 1919 года. Место действия – Сибирь, тайга, деревни… Армия Колчака начинает отступать. «Логика развития характеров, сюжета у него подчинена другой логике – железной и неумолимой логике классовой борьбы в ее наивысшем выражении», – писал тогда критик Валериан Правдухин. Действительно, книга воспринималась прежде всего как «живая панорама классовой смертельной схватки» – как средство пропаганды и агитации, революционного воспитания.

Так что неудивительно, что роман пользовался большим успехом у политработников РККА. Но не только. Его до дыр зачитывали и рядовые красноармейцы, слушали, замирая, со слезами, крестьяне на сходках. Роман высоко оценил Луначарский и дал почитать его Ленину. По свидетельству Горького, тот вроде бы сказал: «Очень страшная, жуткая книга, конечно, не роман, но хорошая, нужная книга»…

Была и критика. «Романа, в сущности, нет, как нет ни фабулы, ни завязки, ни персонажей, как нет ни Красной армии, ни ее бойцов, ни дивизии, ни души, ни мозга… Содержанием романа является баталия. На первых пятидесяти страницах я насчитал 27 боев и 141 смерть», – пишет Борис Пильняк. И выражается совсем уж жёстко – «скотобойня». Основания для этого есть: в романе очень много насилия, жестокостей, которые принято называть бессмысленными, много запредельного натурализма, вроде «теплой кучи костей и мяса».

Что до других претензий, то кажется, что Пильняк, будучи автором одновременного романа «Голый год» (1921), ревнует. Персонажи в книге Зазубрина есть, есть и душа, и мозг (правда, часто уже выбитый из черепа) Да, романа в привычном виде нет. Это авангардная рваная проза, иногда орнаментальная. И напоминающая о прозе Андрея Белого и о кинематографе. Так писал и сам Пильняк.

Но проза Зазубрина много органичнее прозы Белого или Пильняка – она музыкальна. И не только за счет того, что здесь много песен:

Когда чехи Волгу брали,

Вспомни, что было

Комиссары удирали –

Наверно, забыла

Но и за счет музыкальной организации текста. Так, в начальных главах одни и те же жертвы колчаковцев – убитые женщины, дети, старики – описываются несколько раз, но всякий раз с добавлением новых (жутких) подробностей. И эта настойчивая тема с вариациями впивается в сознание, заставляет холодеть сердце…

Скрежещущая, отвратительная музыка смерти звучит беспрерывно. Смерть, разгуливающая по страницам этой книги, то равнодушна, то угрожающа, то весела и не прочь поозорничать. Колчаковцы не просто убивают – они глумятся. Качаются на еще живых висельниках как на качелях, насилуют учительниц, с удовольствием поджигают дома. И смеются при этом. «Сладострастие мучителей» – так называл это Достоевский, любимый писатель Зазубрина.

На другой стороне партизаны заставляют белогвардейцев раздеться догола – зимой, в тайге! – смотрят, как они погибают и добродушно констатируют : «Готовы, как мух сварило». Жгут живого – он изнасиловал сестру партизана, – и спокойно наблюдают: «Ишь, как горит человек. Ровно керосин али спирт».

То есть чудовищно жестоки и белые, и красные. И те, и другие оправдывают свои зверства зверствами другой стороны. Но зверств белых гораздо больше, и они страшнее. И получается, что правда всё–таки за красными, иначе бы их бы не поддерживало население и белые бы не проиграли.

Правда жизни в романе побеждает идеологию и в противоположном случае – когда профессор, выступающий с длинной речью перед офицерами, которые идут воевать с большевиками, вполне убедительно объясняет порочность большевизма. Вопрос, с какой степенью осознанности Зазубрин это делал? – остаётся открытым. Как и многие другие вопросы..

Конечно, кое–что в романе сделано явно в пользу идеологии , против правды: Так, идеалы выпускников военных училищ – православие, самодержавие и народность – определяются как «черносотенное миросозерцание». А самые жестокие белогвардейцы – полковник Орлов и подпоручик Мотовилов – называются фанатиками–черносотенцами, хотя громят они здесь вовсе не евреев, а сибирских крестьян. Возможно, к этому приложил руку покровитель и наставник молодого писателя, комиссар Яков Берман.

...И вот белые – раненые, больные, умирающие от голода, от страшных сибирских морозов – отступают. Они обречены и вызывают глубокое сочувствие. От отчаяния и безысходности офицер убивает двух своих маленьких сыновей, жену и себя. И совсем запредельное – вОроны: «Один, поумнее, сел ребенку на голову. Теплый мозг легко глотается. Другой долбил глаза плюшевой шубы с котиковой шапочкой и горностаевой оторочкой. Глаза уже замерзли. Зато мозг как сейчас с плиты. Уж очень его много. И вкусен, вкусен. А сочен как …». («Боишься за автора, его психику», – замечает В. Яранцев.)

Если смотреть на этот ужас с позиций большевиков, то смерть детей белогвардейца как бы уравновешивается смертью детей партизан и крестьян, убитых колчаковцами. Но если – с позиций Достоевского, , то придётся вспомнить о слезинке ребёнка, из–за которой человек может отказаться от высшей гармонии... И от Революции, и от коммунизма.

На последних страницах романа белые и красные в переполненном лазарете – им одинаково плохо, они одинаково мучаются и умирают. «Ни дня, ни ночи не было. Было только тяжело всем. Страдали все...» Под одним одеялом оказываются двое: подпоручик Барановский – он разочаровался в белых и в Боге, но боится красных, – и красный комиссар Молов, который, напротив, твёрд в своей большевистской вере. В горячечных, наступательных речах Молова предстаёт Революция, и она страшна.

А заканчивается роман одой Красному Террору: «По всей стране красными топорами стучали залпы. Кровь за кровь. Кровь кровью. Железные метлы Чека и особых отделов мели, как сор, в свои подвалы. Беспомощных, обезоруженных карателей и палачей, вчерашних хозяев. Вчерашние рабы, униженные, растоптанные, иссеченные нагайками и шомполами, перепоротые розгами «поборниками человечности, справедливости и порядка», поднялись. Огнем лечили раны. Смывали, кровь кровью». Ода, впрочем, не хвалебная, скорее скорбная.

Фильм «Красный газ», снятый по роману «Два мира», вышел на экраны в 1924 году и тоже пользовался большим успехом.

Образы коммунистов

«Зазубрин не раз сетовал на то, что в литературе Сибири не нашел еще своего должного воплощения подлинный герой современности – образ коммуниста, не нашла своего яркого отражения и роль Коммунистической партии», – пишет В. Трушкин, один из первых биографов писателя. Меж тем сам Зазубрин воплощал образы коммунистов весьма впечатляюще.

Самый яркий образ коммуниста – это председатель губернской Чека Срубов из повести «Щепка». Повесть была написана в 1923 году, а издана – только в 1989–м.

После «Двух миров» казалось, что ничего страшнее быть не может. Но оказалось – может. Пафос и дух повести «Щепка» напоминают о строках Максимилиана Волошина:

В. Ч. К. Палач–джентльмен. Очень вежливый.

Родом латыш. Слегка заикается.

Все делает собственноручно, без помощников.

Иногда напивается и говорит сестре милосердия:

– Ох, лезут, лезут, сестрица, лезут из–под земли.

«Щепка» о том, как метут «железные метлы Чека». Подзаголовок – «Повесть о Ней и о Ней». Она – это Революция, которую главный герой , предгубчека Срубов любит как любовницу, «жестокую и прекрасную»…. «Для Нее и в Ее интересах Срубов готов на все. Для Нее и убийство – радость». «Она – баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубахе… И вот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов – много их присосалось – в подвалы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить»

Давить, давить, давить – смысл работы и психология чекиста. Нельзя сказать, что это всегда даётся ему легко. Во время расстрела Срубов (невольно) так сопереживает жертвам, что ему кажется, будто приказ коменданта «Раздеться» относится и к нему. «Бессознательно расстегнул полушубок. И в то же время рассудок убеждал, что это вздор, что он предгубчека и должен руководить расстрелом». Как и его жертвы, он ждёт, что его расстреляют, и до последней минуты надеется, что расстрела не будет.

Но расстрельный конвейер работает без остановки, и реакции Срубова меняются, ведь он живой человек… Поп, молящий о пощаде, вызывает у него лишь презрение – «…не человек – тесто, жаворонок из теста. Нисколько не жаль такого». Злит офицер, который держится спокойно, независимо, а главное – говорит правильные вещи (« Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите»). «И так, пятёрка за пятёркой», и от каждого остаётся «только по три, по четыре пуда парного мяса». Это «парное мясо» – сквозной образ повести.

Расстрельная команда – интернационал из пяти человек, Ефим Соломин, Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Алексей Боже, Наум Непомнящих. Легче всего дело идёт у простого мужика Соломина– он привык в деревне резать скот. И он, пожалуй, пострашнее прочих чекистов–коммунистов, ибо лишен хоть какой рефлексии. Относится к расстрельному делу как к обычной работе, не пьёт, в отличие от товарищей. Собирает с убитых крестики, иконки, ладанки. Объясняет, светло (так!) улыбаясь: «Ребятишкам играть».

На обнаженные женские тела жертв чекисты смотрят безразлично, но порой похоть даёт о себе знать: «Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в нее…» Правда, он вовремя вспоминает о своей любимой Революции и останавливается, чтобы та не приревновала. Менее устойчивым и сознательным оказался чекист Иванов в соседнем кабинете, за что его быстро расстреливают, как и изнасилованную им женщину…

Натурализм изображения достигает в «Шепке» такой сгущенности, что оборачивается сугубым эстетизмом. Уничтожение людей на бесконечном конвейере Чека предстаёт в красочных и по–своему даже красивых картинах: «Трупы не падают – березы белоствольные валятся….Сбрасывают чекисты белые бревна в красную реку. В реке вяжут в плоты. А сами рубят, рубят…»

Срубов – рефлектирующий чекист. Он старается определить своё место в жизни и находит подходящие слова – «ассенизатор Революции» («Я, ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный», – скажет позже Маяковский). Это удобно: ведь он не людей убивает, а очищает мир от всякой дряни…

Но, очищая мир, Чека – в повести и в жизни – вершит внесудебную расправу. Чекист одновременно и судья, и прокурор, и исполнитель наказания – груз, непосильный для человека. А тут еще приходит письмо от отца, почти дословно воспроизводящее речь Ивана Карамазова: «Представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью осчастливить людей, дать им мир и покой, но для этого необходимо замучить всего только одно крохотное созданьице, на слезах его основать это здание. … Ты думаешь на миллионах замученных, расстрелянных, уничтоженных воздвигнуть здание человеческого счастья...Ошибаешься». Отца приговорил и расстрелял друг Срубова Ика Кац.

И уходит жена – не может больше жить с палачом. И в театре, на балете, слышит Срубов за спиной: « Губпалач... Красный жандарм... Советский охранник...» И снятся кровавые сны. Огромная машина вроде мясорубки, возле неё чекисты. «Сырое красное тесто валится под колеса, втаптывается в землю». Он просыпается, а рядом котлеты, мать оставила…

Можно, при желании, эти кошмары назвать муками совести. Но правильнее, наверное, говорить о чувстве дискомфорта. Или дискомфорт и есть муки совести? И всё–таки эти чекисты – люди. Так, однажды, Срубов не приговаривает к расстрелу, а отпускает провинившихся крестьян – и от этого у чекистов поднимается настроение. Они радуются, как дети, играют в снежки.

Постепенно Срубов сходит с ума. Он видит не людей, а просто точки, которые ему совсем не интересны. Ему мерещатся какой–то Белый и какой–то Красный, они ткут «серую паутину будней». Он отказывается как коммунист от христианского имени Андрей – «мое имя Лимон...». И последний глюк – та же кровавая река с трупами–брёвнами. «Только не на плоту он. Он оторвался и щепкой одинокой качается на волнах». Не выдержал.

А вот простой мужик Соломин выдержал. Он в силе, выступает на митинге с речью, будто из еще не написанной прозы Платонова: «Товарищи, наша партия Рэ–Ка–Пы, наши учителя Маркса и Ленина – пшеница отборна, сортирована. Мы коммунисты – ничо себе сродна пшеничка. Ну, беспартийные – охвостье, мякина. Беспартийный – он понимат, чо куда? Никогды. По яво убивцы и Чека мол одно убийство. По яво и Ванька убиват, Митька убиват. А рази он понимат, что ни Ванька, ни Митька, а мир, что не убивство, а казнь – дела мирская...». Будущее за Ефимом Соломиным и за такими, как он, – так читается финал повести «Щепка». Вне зависимости о того, имел это в виду Зазубрин, или так само собой получилось.

После «Щепки»

Самое удивительное, что Зазубрин – между прочим, и политработник – кажется, искренне считал, что его (анти) чекистская повесть вполне годится для публикации. Предлагал её разным изданиям – и родным «Сибирским огням», и московской «Красной нови». Давал читать писателям, и не только – вроде бы сам председатель ВЧК Дзержинский ознакомился с повестью. Послал своему покровителю Берману, но тот не ответил. Читал отрывки из «Щепки» где только можно. Г. Трушкин приводит интересное сообщение: «В клубе Н–ской дивизии ГПУ с докладом "Чека и ГПУ в литературе" выступил т. Зазубрин, впервые прочитавший отрывки из нового своего романа "Щепка"».

Был ли он настолько наивен? Или оптика его была настроена особым образом, как у Валериана Правдухина? В предисловии к «Щепке» этот критик, посмеиваясь над «ненужной жизни жалости» и «никчемной кантовской идеей о самодовлеющей ценности существования каждого человека», хвалил Зазубрина за то, что тот, «изображая совсем не идеал революционера, – ставит своей задачей показать, что есть общее – грядущий океан коммунизма, бесклассового общества, во имя которого революция беспощадно идет по трупам вырождающихся врагов революции».

И еще вопрос: Зазубрин сам присутствовал на допросах и расстрелах? Или ограничился беседами с чекистами, спрашивая: «Что вы чувствовали, когда первый раз присутствовали на расстреле? Что даёт вам большее удовлетворение: процесс борьбы с врагом или его ликвидация?». А также – просмотром фотографий тех, кто ждал расстрела, и размышлениями о том, «что думал чекист, когда ему пришлось расстреливать любимую женщину» (как он о том пишет в «Заметках о ремесле», 1928). Ответа на этот вопрос тоже нет.

В том же 1923 году в «Сибирских огнях» были опубликованы два его рассказа, в которых присутствовали образы коммунистов. В «Бледной правде» коммунист Аверьянов, бывший командир партизанского отряда, назначен партией комиссаром Продовольственного комитета. Он берёт себя в помощники человека, которого когда–то спас от расстрела, тоже коммуниста. Тот оказывается страшным интриганом и расхитителем, но когда его арестовывают, сваливает всё на Аверьянова. Суд признаёт Аверьянова виновным и приговаривает его к расстрелу. Такая вот печальная история о безнадёжном уделе честного человека.

В рассказе «Общежитие» образы коммунистов – игривые. Рассказ изобретательно поделён на главки–странички, в которых комнаты под номерами, а также кухня и коридор. Почти во всех комнатах совокупляются коммунисты, причем их любовные отношения сложны и запутанны. Только доктор Зильберштейн воздерживается от физической близости; впрочем, он, кажется, беспартийный. Доктор считает, что физическая близость ведёт к дурным болезням («Хотя у Берты Людвиговны [жены доктора] есть любовник Скурихин; но Лазарь Исаакович этого не знает») и изобретает метод искусственного оплодотворения. «Это, может быть, и очень добродетельно, доктор, но и очень скучно», – смеётся легкомысленная завзагсом Зинаида Спинек.

В конце концов обитатели общежития обнаруживают у себя сифилис, а женщины, к тому же, оказываются беременными. Доктор колет уколы и делает аборты. Только его жена Берта Людвиговна не знает, что тоже больна сифилисом. Этот мрачно–ехидный рассказ – в духе Зощенко, но написан независимо от него.

Вокруг «Общежития» поднялся шум. Шум докатился до Москвы. И из Главлита (Главное управление по делам литературы и издательств) в Новониколаевск (Новосибирск) пришло письмо с грифом «Секретно», в котором изничтожались рассказ, его автор и Сиблит, допустивший такое. «…если революция несет с собой поголовное заражение венерическими болезнями, если общежития являются рассадниками этих болезней, если ответственные коммунисты суть передаточные инстанции, а советский поп – Завзагсом – проститутка, то не является ли вопиющим злом сама идея коллективизации быта и весь советский строй? Такой вопрос напрашивается после прочтения этой пошлейшей порнографической пасквили…» (цит. по: Владимир Яранцев. Зазубрин// «Сибирские огни» 2009, №11).

После этих рассказов Зазубрин пишет в основном публицистику и критику и занимается организационной работой. Он – секретарь журнала «Сибирские огни», потом – его главный редактор (1926 – 1928) и руководитель Союза сибирских писателей.

В декабре 1927 года он приезжает в Москву, на XV съезд ВКП (б). Впечатление от увиденного – в «Заметках о ремесле», опубликованных в «Сибирских огня» (1928, №2). «Заметки» написаны легко и иронично; в них, что примечательно, присутствует двойник писателя, его второе, а может, и первое «я» – Зазубрин называет его «мой товарищ» и передоверяет ему самые провокационные реплики.

В «Заметках» Зазубрин с иронией говорит о писателях как о «ненастоящих людях»: «Мы живем чужими радостями и горем. Мы страдаем и радуемся за тысячи людей, которых мы сами выдумали. Наш мир многоплоскостен и призрачен…». Писателям противопоставлены «настоящие люди», которых Зазубрин и его «товарищ» видели на трибуне, в президиуме и в кулуарах XV партсъезда в декабре 1927 года.

Среди «настоящих людей» прежде всего выделяется генсек Сталин – Зарубин наблюдает за ним, как хищник за добычей – как писатель за своим персонажем. Портрет получается занимательный, особенно если смотришь на него с исторической дистанции; потом стилистика поведения Сталина будет меняться.

Внешность генсека описана без лести и прикрас: «…спокойное, улыбающееся лицо рябоватое, серое лицо под низким лбом с негнущимся ершом черных волос…» Манера поведения – скорее суетливая. «Сталин живее всех в президиуме. Он бросает реплики ораторам, он разговаривает с соседями, переходит от одного к другому, перемигивается с кем–то в зале…»; «Остановится, положит руку кому–нибудь на плечо и слегка покачает – точно пробует – крепок ли. Возьмёт за талию или за плечи двоих и толкает их друг на друга». То есть генсек коммуникабелен, общителен и явно хочет нравиться окружающим, он может подурачиться, пошутить. Он со всеми, он один из всех.

Пред кем–то Сталин вроде даже и заискивает. Вот Бухарин сошёл с трибуны и «мелкими шажками запрыгал по лесенке в президиум». «Сталин подбежал, слегка приседая и аплодируя. Казалось, он сейчас запляшет». И замечательное резюме этого эпизода: «В эту минуту в Сталине было что–то глубоко человеческое». Особенно если вспомнить о судьбе Бухарина.

Зазубрин, кажется, не представляет, что скоро ему придётся ответить и за портрет Сталина, и за «Заметки о ремесле», и за своего товарища–двойника, и за другие прегрешения.

В Москву, в Москву

Причины, по которым в те времена начинался гон на того или иного писателя, были разными. Это запутанный клубок, где и личные неприязненные отношения, и чьи–то обиды, и даже эстетические разногласия. Но облекался гон всегда в форму борьбы за идеологическую чистоту.

И вот в газете «Советская Сибирь» появляется статья «Кому светят “Сибирские огни”?». Зазубрина обвиняют в том, что он «поддался чуждому влиянию и бессознательно выполнил чуждый социальный заказ» – увидел на партсъезде «совсем не то, что увидели делегаты съезда», «не заметил бьющего энтузиазма при разрешении коренных вопросов мировой революции».

В журнале «Настоящее», в редколлегии которого Зазубрин состоит, публикуется фельетон Александра Курса о романе «Два мира», увидевшим свет семь (!) лет назад. Фельетон называется эффектно – «Кровяная колбаса», и пишет Курс о том, как Зазубрин вылепил Гражданскую войну «из обрезков трупного мяса».

Зазубрину припоминают всё, что можно и что нельзя. И «культ (его) личности», и идеологические зигзаги товарища–двойника в «Заметках о ремесле». Принятая 7 июня 1928 года Резолюция бюро Сибкрайкома (секретарь С. И. Сырцов) уличает «Сибирские огни» в «тенденциях сменовеховского национализма». А главного редактора Зазубрина – в «неправильном, вредном по своим результатам, отражении советской действительности» (имеются в виду прежде всего «Заметки о ремесле») и т.д.

Зарубина снимают с постов главного редактора «Сибирских огней» и председателя Сибирского Союза советских писателей, исключают из партии. Но участие в его судьбе принимает сам Горький, и опальный сибиряк перебирается в Москву.

Те же «неистовые ревнители», которые травили Зазубрина, нападали и на самого Горького, называя его «замаскировавшимся врагом». Он пожаловался Сталину, появилась резолюция ЦК РКП(б) «О выступлении части сибирских литераторов и литературных организаций против Максима Горького» (1929), и «неистовых ревнителей» разогнали. А Горького теперь только хвалили.

В 1930 году Горький пишет Сталину: «Теперь, когда Сырцов, Курс и Ко обнаружили истинную свою сущность, следовало бы восстановить в партии Зазубрина, ведь это они травили его, они же испортили хороший журнал "Сибирские огни", высадив из него талантливых людей. Зазубрин – очень талантливый человек. И – честный».

В результате под крылом Горького Зазубрин неплохо устраивается в Москве. Он работает в Гослитиздате, потом – заведует литературно–художественным отделом журнала «Колхозник», учреждённого Горьким. Пишет роман «Горы»; главный герой там –коммунист Иван Безуглый. Он участвовал в ликвидации белых банд, а теперь, в 1928 году, стал уполномоченным по хлебозаготовкам. Первая часть романа публикуется в «Новом мире», опять же с подачи Горького.

Зазубрин входит в число участников посиделок генсека Сталина и писателей в особняке Горького на Малой Никитской. Но и здесь сбивается... О странном выступлении Зазубрина на встрече, происходившей 26 октября, вспоминает Корнелий Зелинский. Сидя лицом к лицу со Сталиным, Зазубрин начал жаловаться на цензуру, которая «уже мешает развитию литературы». Будто бы один его товарищ захотел описать Сталина, в котором заметил «прежде всего, простоту речи, поведения, рябины на лице, – словом, ничего величественного, никакого рефлекса на величие», а цензура этого не пропустила. Дальше – хуже: « А вот когда академик Павлов сидел в Риме на конгрессе рядом с Муссолини, он сказал о его подбородке: "Вот условный рефлекс на величие"». Сравнив генсека с фашистом Муссолини, Зазубрин предостерёг тех, «кто хочет рисовать Сталина, как и других членов Политбюро, точно членов царской фамилии – с приподнятыми, подбитыми ватой плечами».

«Сталин сидел, насупившись», – пишет Зелинский. Но вроде бы обошлось. Точнее – тогда казалось, что обошлось.

Благодаря опять же Горькому Зазубрин стал участником громкого события – Первого съезда советских писателей (1934). Более того: на съезде Горький рекомендовал избрать Зазубрина в члены правления Союза писателей. Но не избрали. Жизнь тем не менее продолжалась.

Он начал писать пьесу – тогда с подачи Сталина многие писатели повернули в сторону драматургии. Затеял строительство дачи в Переделкине...

...Владимира Зазубрина и его жену Варвару арестовали в сентябре 1937 года. Вроде бы им вменяли принадлежность к диверсионно–террористической организации. Ему дали 10 лет без прав переписки, ей просто 10 лет. В справке о смерти Владимира Зазубрина стоит «6 декабря 1938 г.». «Насколько это верно – мы никогда не узнаем», – написала его вдова в письме 1960 года.